「AI(人工知能)」という言葉が誕生したのは1950年代。時は経ち、未来の夢として語られていたAIは私たちの生活の一部となり、かつて人が担ってきた作業を自動化しつつある。しかし一方で、私たちの社会活動を支える様々な現場には、まだまだテクノロジーの恩恵が届かず、非効率な「作業」が溢れている。この現場にこそ完成度の高いサービスを提供し、課題解決に貢献する注目の企業がある。LiLz株式会社代表、大西敬吾さんにお話を伺った。

機械学習とIoTの進化が

現場の課題を解決!

指導員の資格を持っていたほどのテニス好きという大西さん、スポーツに打ち込む人に共通する颯爽とした雰囲気と笑顔で筆者を出迎えてくれた。通された広々としたオフィスの入り口には、LiLz株式会社のIoT + AI SaaSサービス「LiLz Gauge(リルズゲージ)」のために開発されてきた歴代のカメラ「LiLz Cam(リルズカム)」が、ケースに入れて大切に展示されている。

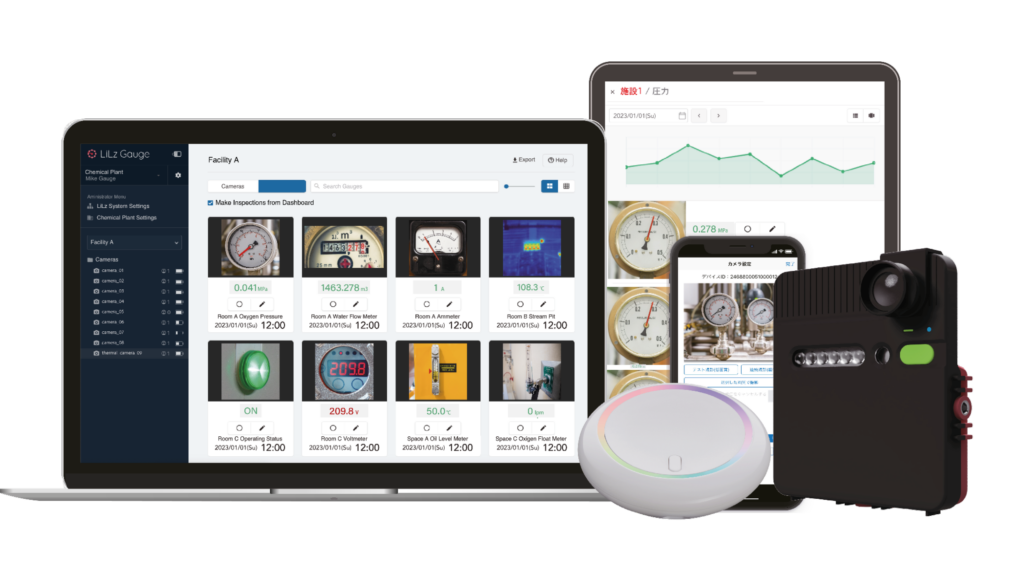

LiLz Gaugeは、低消費電力IoTカメラと、画像処理と機械学習を活用し、アナログメーターなどの情報をデジタル値として読み取るクラウドシステムで構成されるサービスだ。アナログメーターが見える位置にLiLz Camを設置すれば、離れた場所にあるパソコンやタブレットから数値や画像データを確認できる。一度設置しさえすれば、アナログメーターをチェックするために危険な場所に脚を運ぶ必要もなく、広大な工場内を巡回する必要もない。LiLz Gaugeは、点検者を労災の危険から救い、生産性の低い時間から解放してくれる現場のお助けアイテムなのだ。

導入はいたって簡単で、電源やネットワーク工事は不要。取り付け後に現場とパソコン双方で簡単な初期設定を行えば、設置当日から利用が可能だ。アナログメーターの値が設定した閾値を超えると、ユーザーに電子メールなどで警告アラートが送られる。APIを利用して既存の設備管理システムとも連携可能、しかも1日3回程度の撮影なら、約3年間も連続動作可能で、充電もできるという利便性が革新的だ。

2020年6月のサービスインからわずか6ヶ月で約1200台が全国で稼働、2023年11月現在では、社会インフラ企業を中心に国内約300社で4500台ほど導入が進んでいるという。ここまで需要のある日常点検のリモート化システム、LiLz 以前に手がけている企業はなかったのかと問うと「ありました」と、当然といった表情の大西さん。

「世界に名の知れた国内大企業数社も既にやっていました。ただ、大企業がこういう事業をやると、価格がめちゃくちゃ高いんですよ(笑)。調べたら、カメラが1台で100万円以上もして、高くて誰も買えないよ、っていう。ここで何が良いかと言うと、大企業というのは新しい事業をするときに『世の中にこういう課題があり、需要がある』というのを調べ尽くして稟議を通してるんですね。ということは、マーケット自体はそこに必ずある。なのに普及していないということは、もっと使いやすいものを作ったら売れるってことが、調べるまでもなく証明されているんです」と、目から鱗の解説。

ゆえに、事業を始めるときの判断材料の一つとして「他社が既にやっているものがいい。将来の課題を解決する事業よりもまず、いま困っている人を助けられるものを手掛けたい」と思っていたのだという。起業というと、これまで誰も手をつけていない分野の開拓に目がいきがちだが、そこには「そもそもマーケットがない可能性や、めちゃめちゃ難易度が高い可能性がありますから」と、1台10万円に価格を抑えているというLiLz Camを手に、大西さんは笑った。

新事業模索の日々

仲間に隠れてカメラ開発

大西さんは本土からの移住組だ。子育てを考慮して2011年に奥様の実家である沖縄本島に移住、クラウド系のベンチャー企業である株式会社レキサスに入社し、新規事業部門のプロダクトマネージャーとして勤務した。そのレキサスから、事業効率化のために分離して2017年に誕生したのがLiLz株式会社だった。

立ち上げ当初は、核となる新たな事業を模索する日々。初めての会社経営で財務の知識もなく、予算管理を間違って会社の口座残高が数万円になるという失敗もあったという。「でも、後で周囲の経営者に聞いたら、みんな創業した時は同じような失敗をしていることが分かって(笑)」と今では笑い話だが、当時はプレッシャーで眠れない日々を過ごしたそう。

LiLz Gaugeの開発は、空調設備業界のリーディングカンパニーである高砂熱学工業株式会社(東京都)のアクセラレータ・プログラムに採択されたことが契機となった。当時、温めていたいくつかの商品の企画を共有したところ、現場の人々から「もっと優先度の高い問題として、人が目で見て回る巡回点検をなんとかしたい」というコメントが出てきたのだという。

「課題を解決しようと追い込んでいったら、カメラが必要となって試作品をつくることになったんですけど、一緒に創業したメンバーが僕以外みんなAIが専門ということもあり『ハードの開発には金がかかる、カメラは市販のものでいいんじゃないか』という意見で。ただ、やっていくうちに、僕の中ではオリジナルのカメラの方が将来的にいいだろうという漠然とした確信があって。これも今では笑い話なんですけど『試作品だから』とメンバーには伝えながら、こっそり量産を意識したカメラを開発していました(笑)」

「そこに座っているのが、当時反対した人の一人ですけど」と、悪い笑顔を浮かべた大西さん。話を突然振られた、創業メンバーのお一人である大塚さんは「試作機を見せられたときは、延々とダメ出しをして『だから作ってはイカン』と断固反対しました」と、大笑いしながら当時を語ってくれた。

「ダメ出しと改善を繰り返しているうちに『カメラを作っちゃダメ』じゃなくて『このカメラはここがダメ。ここを改善せよ』と論点とフェーズが変わっていって、気づいたら完成品ができていたという(笑)」と言う大西さんに、「最終的に完成品が上がってきた時は、やっぱりすごいなと思いましたよ」と大塚さん。何ともユニークな開発秘話だ。オリジナルのカメラLiLz Camの完成はクラウドとの連携などで様々な利点を生み、振り返ると会社としては大きなターニングポイントになったという。

現場をラクに、の思いの底には

「作業着姿の親父」がいる

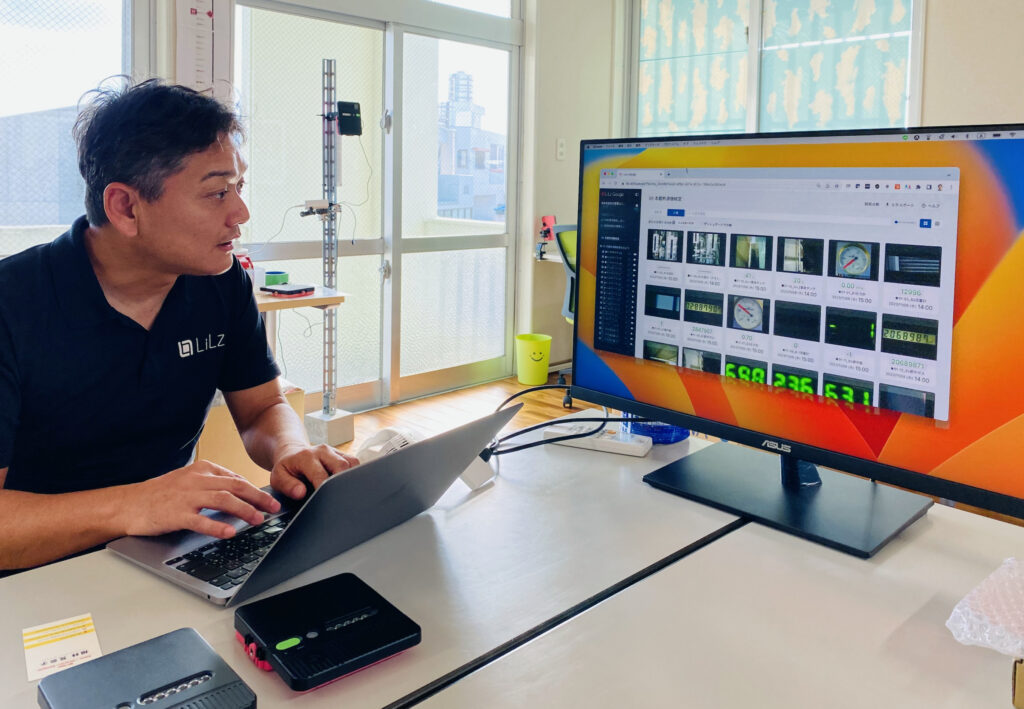

実際に操作を見せてもらったLiLz Gaugeの確認・操作ソフトは「現場の人間が直感的に操作できる」と大西さんが語ってくれた通り、個々の現場事情や使いやすさを考えぬいた仕様だった。ホームページに「機械学習とIoTの技術融合で、現場の仕事をラクにする」とミッションを掲げているように、細部まで現場のことを考えながら開発したことが伝わってくる。聞けば、大西さんのお父上は、70代後半となった今も現役の電気工事士としてまさに「現場」で活躍されているのだという。

「一般的なSaaS企業になってオフィスワーカー向けの課題を解決することもできるけど、それで自分は嬉しいかというと、正直なところ興味がなくて。じゃあ何で現場系のテーマだと自分が楽しいのか?と考えると、やっぱり親父の存在が大きいのかなと。僕が小さい頃からいつも作業着姿で、冠婚葬祭以外スーツ姿なんて見たことない。いま僕らのお客様も、皆さん作業着を着てることが多いので親近感が(笑)」

前職までで手がけてきた仕事は、父にいくら説明しても理解してもらえなかったのに、LiLz Gaugeに関しては「なるほど」と言ってもらえたのも嬉しかったという。

2023年2月には、自動スケジュール外の希望タイミングで点検対象の画像をサーバに送信する「点検対象任意撮影」で世界初の基本特許を取得、同年8月には同一コンセプトで1日3回撮影で3年連続動作する、サーモグラフィタイプのカメラの販売も開始した。サーモグラフィカメラは、撮影範囲の特定エリアの温度推移が観察でき、現場における発火予防などの安全対策に多大な効力を発揮する。

「日常点検のリモート化で空いた時間をもっと創造的な仕事に費やしてもらえたらというのはもちろん、危ない場所に点検に行かないで済むというのは一つのテーマですね」と、現場の省力化や保全のテーマに注力する大西さん。2024年初旬には、LiLz Camの防爆型カメラ「LC-EX10」も発売予定だ。「防爆型カメラ」とは、爆発性ガスや粉塵の中でも、着火源とならない構造を持つカメラのこと。石油化学プラント等の現場で導入が熱望されているという。

世界中の現場仕事をラクに!

ミッションは後から付いてくる

今後の展開としては、現在進行形で海外進出を準備中で、北米やタイでは既に代理店が決定しているという。ニーズや各国の法律にあたりをつけるため、たびたび海外の展示会にも出展しているそう。

「例えばIoTカメラの場合、各国の認証機関による無線認証が必要、国によっては電気製品安全の認証が必要などと様々なので、すごく苦労させられています(笑)。国ごとに主要産業も違うので、興味を持ってくれる業界も違えば物価も違いますし、プライシングにも悩みますね」と、海外輸出にはなかなかの苦労が伴うようだが、2026年までに10万台導入、海外比率 50%を目指す。

「僕自身もメンタル変更が必要なんですけど、どうしても日本で売れると、それでいいじゃんと閉じこもりがち、英語もできないから……と消極的になりがちなんですけど、海外展開という感覚を当たり前にして、世界中の現場の仕事をラクにすることを目指したいんです。そして、そうやって国外にマーケットを広げられる新しい会社が、これから増えてくるといいなと思いますね」

さらに、起業を志す読者に向けてのメッセージをお願いすると「気負わずに」とのアドバイスが返ってきた。

「年商数百億円のベンチャーの経営者さんたちと話してみると、皆さん全員がすごい原体験や動機を持って起業したかと言えばそうではなくて。『起業がカッコイイと思ったから始めた』(笑)っていう人も多いんです。今はスタートアップ支援環境が充実していて、その中で『会社というのはビジョンがあって、ミッションがあって、バリューが大事だよ』って教わると思うんですが、それがないと起業してはダメということはなくて、やりながら決めてもいいし、途中で変えてもいい。僕自身も『経営者とはこうあるべき』という呪縛的な思考から抜け出してから、自然体でやれるようになりました。気負わず始めて、きちんと課題解決に向き合えばマーケットが評価してくれる。無理な背伸びをしなくても、自分が続けたいと思えるテーマを選ぶべきだと思います」

自分が楽しいと思えること、打ち込めることにフォーカスし、誰かの喜びや助けになることを追求していけば、それはやがて世界を変える力になる。そう気づかせてくれた大西さんのインタビューだった。

取材・文/楢林見奈子