環境破壊による私たちの暮らしの危機が叫ばれても、世界が一丸となった解決への道のりはまだまだ遠い現代。海の中の環境も年々悪化、生態系にも歪みが生じ、養殖を含む魚介類の収穫量減等も問題になっている。そんな危機的状況下、海の恵みを陸で育て上げる取り組みが、私たちの未来に希望の明かりを灯してくれるかもしれない。

今回は、久米島で世界初の牡蠣の完全陸上養殖に成功した、株式会社ジーオー·ファームの鷲足恭子社長にお話を伺った。

「素人だから」あきらめなかった!

研究者に反対された陸上養殖

那覇空港からプロペラ機で西へ約30分。久米島は県内五番目の大きさを誇るとはいえ、1時間あれば車で一周できてしまう人口7400人ほどののどかな島だ。この島の東、海辺に本社を置くのが株式会社ジーオー·ファーム。笑顔で迎えてくれた鷲足さんは、オイスターバーを全国に展開する親会社、株式会社ゼネラル·オイスターから分社したジーオー·ファームの取締役CEOだ。2014年、久米島に同社が設立されたのを機に東京から移住。この島に根を下ろし、海洋深層水を利用した世界初の完全陸上養殖という約10年越しの夢を実現、「あたらない牡蠣」を生み出した立役者だ。

「東京のゼネラル·オイスターで働いていた当時、お客様からのご相談電話に『牡蠣にあたった』というものがありました。対応していく中で『なぜ?あたらないようにはできないの?』という疑問が湧いてきて」と鷲足さん。

そもそも、なぜ牡蠣は『あたる』のか? 鷲足さんのレクチャーを要約すると、牡蠣は餌である微細藻類(植物プランクトン)を取り込むために1時間で約20リットルもの大量の海水を体内循環させる。その際、海に流れこんだ生活排水や産業排水に含まれている細菌やウイルスも吸い込んでしまい、これが食中毒の原因となるのだそう。一般的に、生食用牡蠣は紫外線殺菌水で浄化を行ってから出荷されるのでリスクは低いが、ノロウイルスだけは完全除去が難しく、出荷前検査をすり抜けて市場に出回ってしまうものもあるという。裏を返せば、採卵から成貝まで細菌やウイルスを吸い込まない環境で養殖すれば「あたらない牡蠣」ができるというわけだが……。

「その頃、専門家の先生方に『陸上養殖であたらない牡蠣づくりに挑戦したいんです』と相談すると『バカな事はやめなさい、難しいよ!』って皆さんおっしゃて。今もお世話になっている先生方も、最初は皆さんそんな感じでした(笑)」

そう、事はそう簡単ではなく、陸上で「あたらない牡蠣」を育てるにはいくつもの課題があった。人体に影響を与える細菌やウイルスがいない海洋深層水を養殖に利用すると、皮肉なことにそこには餌となる微細藻類もいない。となると、養殖の大前提として、まず微細藻類を陸上で大量に培養する技術を確立する必要があった。

「私が本物の研究者や専門家だったら、そこで諦めていたと思うんですよ。ただ結局私は素人なので、難しさのレベルが分かっていなかったというか『先生、難しいならどうしたらできるんですか?』って(笑)」と当時を思い出して大笑いする鷲足さん。

根っからの仕事好き、不屈の精神を持っていた鷲足さんは、昼は通常業務、夕方からは東京大生物生産工学研究センターへ共同研究に通う日々を過ごし、2011年頃からは久米島の海洋深層水研究所を度々訪れたという。そして2013年、努力は身を結び、微細藻類の大量安定培養技術を確立、2014年2月にはジーオー·ファームの社長としてこの島に降り立った。

クリーンエネルギーで産業循環

「久米島モデル」で問題解決

久米島が同社の設立場所に選ばれたのには確たる理由がある。「海洋深層水の取水量が全国一で、かつ植物プランクトンの光合成に必要な強烈な太陽の日差しがある場所というと久米島しかない!という形でした」と鷲足さん。

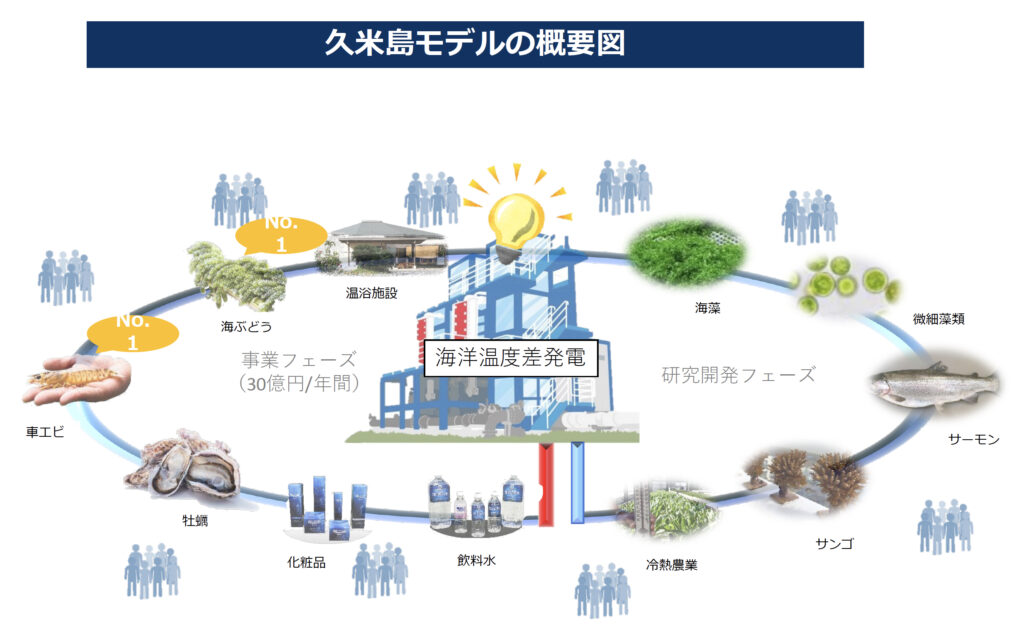

しかもこの島では「久米島モデル」なる地域経済社会システムを2010年頃から打ち出していた。久米島モデルとは、南国の温かい表層水と冷たい海洋深層水との温度差を利用してCO2を排出せずにクリーンなエネルギーを生み出す「海洋温度差発電」、そしてこの発電で使用した海水を、さらに多段階的に産業に生かす循環型システムだ。

「牡蠣も赤ちゃんのときには水温が高めが良いんですね。でも海洋深層水は海の深いところから汲み上げるので冷たいんです。これを温めるとなると化石燃料のエネルギーが相当必要で、莫大なコストがかかります。でも、温度差発電に使った後の深層水は温度が5~10°くらい上っていて牡蠣の飼育に最適なんです。久米島だと、これを使わせていただくことができるんですね」

久米島モデルにピタリとハマり、専門家の方々が挙げた2つめの課題「飼育海水の加温コスト」もクリアできたというわけだ。現在この久米島モデルの発展は著しく、車海老や海ぶどうの養殖、飲料水や化粧品など、さまざまな産業に活用されている。

この輪の中に「内地資本の企業が加わる反発は島内からなかったのか?」という意地悪な質問を向けてみたところ、まったくそんなことは無かった、と鷲足さん。

「普通であれば、どこの馬の骨とも知れない者にって思いますよね(笑)。でも本当に、久米島の海洋深層水関係者の方々はじめ、役場の皆さんも良くしてくださって。外からやって来る人と一緒に島を良くしていこうという気持ちを、皆さん持っていらっしゃるんだと思います。それは本当にありがたいと思っています」

世界初の試みに手探りの10年

「エイスシーオイスター2.0」誕生

ここまでのお話ではパズルのピースが運命のようにハマり、順調に研究が進んだかのように聞こえるが、それでも会社設立から養殖成功までは約10年もの年月がかかっている。なにしろ牡蠣を稚貝から成貝まで陸上で育て上げること自体が世界初の試みであり、参考にできるデータはゼロだったのだ。

一番長く時間を要したのは、微細藻類の種類に応じた効率の良い増殖方法の条件設定。ひとくちに微細藻類といっても、それぞれ最適な増殖環境は異なる。そしてもうひとつは、稚貝から成貝に至るまでの飼育環境の条件設定だったという。まさにこれが、牡蠣の陸上養殖に挑戦すると宣言した鷲足さんに、研究者の方々が挙げた3つめの関門だった。

「ゴマ粒大から1cm、2cm、3cm……と牡蠣の成長の各段階に応じて、どの微細藻類を、どんな大きさで、1日何回あげるのが一番成長にいいのか?水温は?そのとき水槽の海水は掛け流しか?止めた方が良いのか?一つの水槽で飼育する適切な個数は?と、条件の組み合わせを変えながら、それぞれの成長段階に最も効率の良い飼育環境を探っていくという作業です」と、気の遠くなるような作業の日々を語ってくれた鷲足さん。

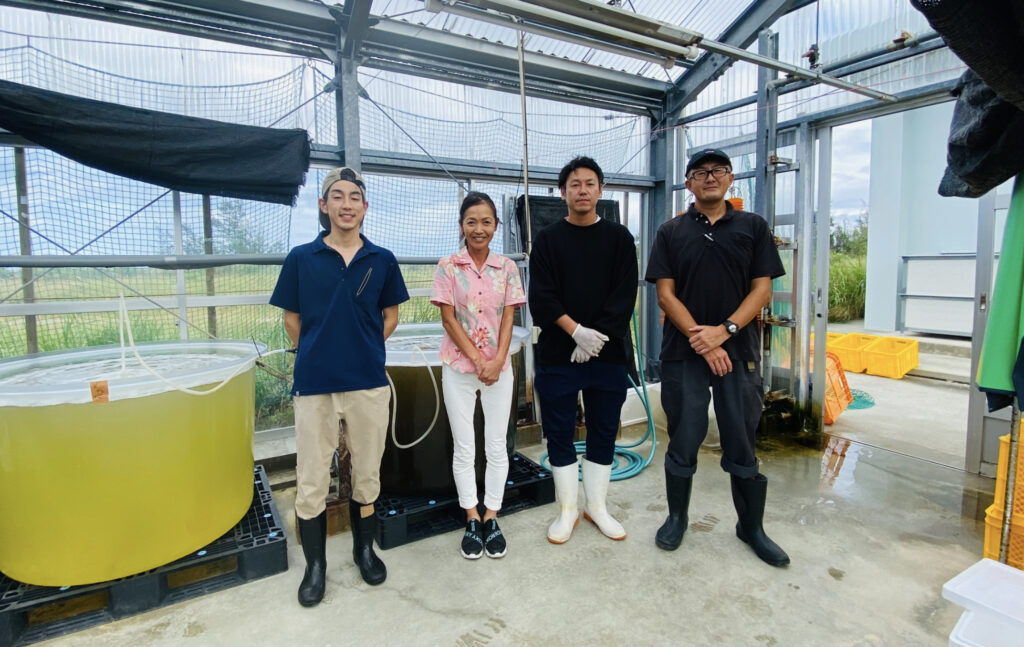

そして2023年夏、4名の社員とともにコツコツ歩んだ道は「世界初の完全陸上養殖による“あたらない牡蠣”」のメディア発表の舞台へとつながった。

商品名は「エイスシーオイスター2.0」。あたらないだけではなく、安定した水温で養殖できるので季節を問わず出荷が可能であること、生育期間が一般の生食用牡蠣の半分程度で済むこと、そして通常の牡蠣より甘味が強くアミノ酸の含有量も高いうえ、与える餌によって風味をコントロールすることもできることなども話題となった。

「もうひとつの特徴が殻ですね。普通に海で育った牡蠣より殻が少し小さくて軽いのに、身の大きさはほぼ一緒なんです。波にさらされることもなく外敵もいない環境で、ミネラルたっぷりの海洋深層水の中でのんびりノンストレスで育つのが要因だろうというのが先生方のご見解です」

良いことずくめのエイスシーオイスター2.0。ただ残念なことに、2024年1月現在、市場には出回っていない。今はまだ小規模施設での実証実験ラウンドが終了した段階で、量産化には大規模養殖施設の建設が必要なのだそう。陸上養殖はなかなか使える補助金等の額も少なく、金銭面での苦労があることを吐露しつつも、今後、クリーンエネルギーを活用した産業モデルの確立が必要な時代になってくるとも話してくれ「何とか前進させられれば」と笑う鷲足さん。量産化目標は最短でも決定から3年はかかるそうだが、それまでは全国から仕入れた牡蠣を特許技術を用いて海洋深層水で浄化した「エイスシーオイスター1.0」に舌鼓を打ちながら、その日を楽しみに待ちたい。ガッツの塊のような鷲足さんなら、きっと早々に達成してくれそうだ。

手を差し伸べてくれた人々へ

尽きない感謝と久米島への想い

陸上養殖成功までの10年間で一番辛かったことは?という質問に、鷲足さんは「辛いこと……きっとあったとは思うんですけど……何かあったかな?」と真剣な表情で首をかしげた。逆に、嬉しかったことを尋ねると「最近のことなのでいま一番印象に残っているからかもしれませんが」と前置きしつつ「お世話になった研究者の先生方にメディア発表でご同席いただいて。そのうちのお一人が、壇上で涙ぐみながら『牡蠣の養殖に関して、彼らは世界に誇れる本当に優秀な技術者です』と、挑戦し続けてくれた社員のことを褒めてくださって。それが嬉しくて、ありがたかったですね」と目を細めて笑顔になった。

鷲足さんの頭の中は陸上完全養殖の達成に力を貸してくれた人々への感謝でいっぱいで、どうやら自分の苦労はすっかり忘れ去っているよう。インタビューの中でも度々、手取り足取り知恵と知識を授けてくれた研究者の先生方、事業の進捗を気にかけてくれる久米島の人々、コロナ禍の休業中もそれぞれできることに一生懸命励んだスタッフたちに対する感謝が繰り返し語られた。そして話は親会社へも。

「飲食業が母体の会社で、こういう研究を10年間もやらせてくれるのは、他の企業ではないんじゃないかと。コロナ禍もあり、オイスターバーでアルコールが出せない時期や、それこそ全店舗休業の時期もあって。それ以前にも全国的なノロウイルス大流行の時期もあったりと、ブレーキとアクセルの連続で会社存続の危機もあったと思います。そんな中、グループ代表の吉田が、やはりこの試みを守ってくれたのだと思いますね」

吉田代表からは「世界初の挑戦だから成功するまで東京に帰ってくるな!」と送り出されたそうだが、今は「成功したけど帰りません!という気持ち」と笑う鷲足さんに、大好きなこの島でのプライベートの過ごし方を聞いてみた。1つめに「仕事のことをゆっくり考える」という答えが返ってきたのは、さすが根っからの仕事人間。心配した島の人からも「仕事だけが人生じゃないよ~?」と諭されるというが、そんな鷲足さんのもう一つの趣味はランニング。

「ワンちゃんを散歩している人と毎朝挨拶をしたり、畑で野菜できたからもって行ってーなんて言われたり」と、走りながら島の人との交流も楽しいという。毎年10月に開催される久米島マラソンにも出場していて「素人なんで毎年足が攣っちゃうんですけど(笑)、フルマラソンって学びがあるというか。気合と根性で賄えないものがあるんだと感じたり(笑)、よろよろ足がもつれても沿道の声援で頑張れたりして、応援していただくってこんなに力をいただけるものなんだ!って」と久米島ライフを満喫している。

持続可能な陸上養殖で

世界の環境と未来をつくる

とことん前向きな鷲足さんだが、海の環境悪化に話題が及ぶと、少し表情が暗くなった。

「ここ数年、海の環境は一変していて、海水の酸性化による牡蠣の成育不良が起きたり、ほかにも国内外のさまざまな養殖業で成育不良が起きたりと食糧危機は現実的で身近な問題で。こういった状況下で、持続可能な陸上養殖が今後本当に必要になってくると思っています。ただもちろん、陸上養殖だけでは必要な量をまかなえないですし、クリーンエネルギーを陸上で使いつつ、今は海域養殖と並走させて、海を少し休ませるというのが地球環境にとって必要なバランスなのかな、と思いますね」と、陸上養殖の重要性を、単なる商いではなく地球規模で捉えている鷲足さんだが、「私たちは陸上養殖の技術を進化させて子供達の世代に受け継いでいく使命があるから」と、もう一つ明るいニュースも聞かせてくれた。

「実はこれまで久米島には世界70カ国以上から約1万2000名の方々が視察にいらしてるんですが、久米島モデルを太平洋の島嶼地域に展開していくJICA(国際協力機構)の調査事業も始まっていて。やっぱりこの規模の島での一番の問題はエネルギー、電力なので」

太平洋の島々に海洋温度差発電プラントを設置してクリーンなエネルギーを活用してもらえれば、開発途上国の経済にも地球環境にも良い影響を与えられると、相当の注目が集まっているそう。鷲足さんもJICAに招聘され、2023年5月にパラオを訪れた。ジーオー·ファームが確立した陸上養殖技術があれば、今まで気候的に牡蠣の養殖が不可能であった赤道直下の地域でも生産が可能になるのだ。

「久米島モデルの一部分ということで牡蠣の養殖を担って、これを島嶼地域に展開していけたら本当にいいですね」と鷲足さん。

「あたらない牡蠣」を作りたいという想いが、いつしか国際貢献にまで辿り着いた。陸上養殖でもまだまだ実証したいことがあると語る鷲足さんは、明日も久米島の陽の光をあびながら、海とその先の未来に向かって走り続けるのだろう。

取材・文/楢林見奈子